こんにちは、年間100個以上の和菓子を食べるきりこです。

夏が近づくと、和菓子屋さんの商品にも変化が感じられます。濃厚な『こなし』や『練り切り製』の御菓子は減っていき、変わって涼しげな『葛製』や『錦玉製』が店頭に並ぶようになります。

今回は、そんな『錦玉製』についてお話ししたいと思います。

錦玉製の製法

| 左『あやめ』きんとん製 | 中『楓』錦玉製 | 右『葛万寿』葛製 |

錦玉(羹)製とは流し菓子の一種で、寒天を煮溶かして砂糖や水飴などを加え、型に入れて固めたもののことです。寒天はゼラチンと違い、夏の暑さで溶けてしまうことがないので、錦玉製の御菓子は夏の茶席で重宝されています。

以前は棹ものが多かったのですが、最近では絞りの形にしてみたり、水面に見立てて練りきりの金魚を浮かべてみたりと趣向を凝らしたものが出てきました。

錦玉製の『紫陽花』3選

◇左『紫陽花』求肥入り白餡《鈴懸》

◇中『八仙花』錦玉製 白餡《花桔梗》

◇右『紫陽花』錦玉製&求肥《花桔梗》

紫陽花は、花びらのような四枚のガクを中心に粒状の花をつけ、大きな毬のような形をなす梅雨を代表する花です。花の色が、開花から日が経つにしたがって徐々に変化することから『七変化』ともいいます。他にも『八仙花(はっせんか)』『刺繍花』『手鞠花』『四葩(よひら)の花』と、その姿や特徴からついた別名をもつ花です。

同じ紫陽花をテーマとしても、異なる意匠になるのが趣深いところ。

左のは、紫陽花といえばこの風情と、一般的に思い浮かべる意匠でしょう。芯となる餡に、小さなキューブ状の錦玉を付けた一品です。錦玉の透明度が、雨に濡れて光る紫陽花を表しているかのようですね。

菓銘が紫陽花の別名『八仙花』は、中からピンクと白の餡が透けてみえます。小さな花片と色変わりする紫陽花を細かな錦玉で表現しています。

水を表現する錦玉

◇左:『岩清水』《両口屋是清》

◇右:『せせらぎ』淡雪羹&錦玉羹《両口屋是清》

錦玉は、夏の水の冷たさや清涼感を表すのにぴったりな製法です。

『岩清水』とは、岩と岩の間から出た湧き水のことです。深緑の森林にさらさらと流れる澄んだ水、錦玉の中から見える小豆の粒はきっと、岩の見立てなのでしょう。

『せせらぎ』はふわふわの淡雪羹を土台に、川のせせらぎを思わす水の流れを描いた錦玉の二層で成り立っています。ポツンと離れたところにある水色の点は、水辺で遊ぶホタルでしょうか。

《両口屋是清》名古屋三越限定の錦玉

◇左:『紗の几帳』《両口屋是清》

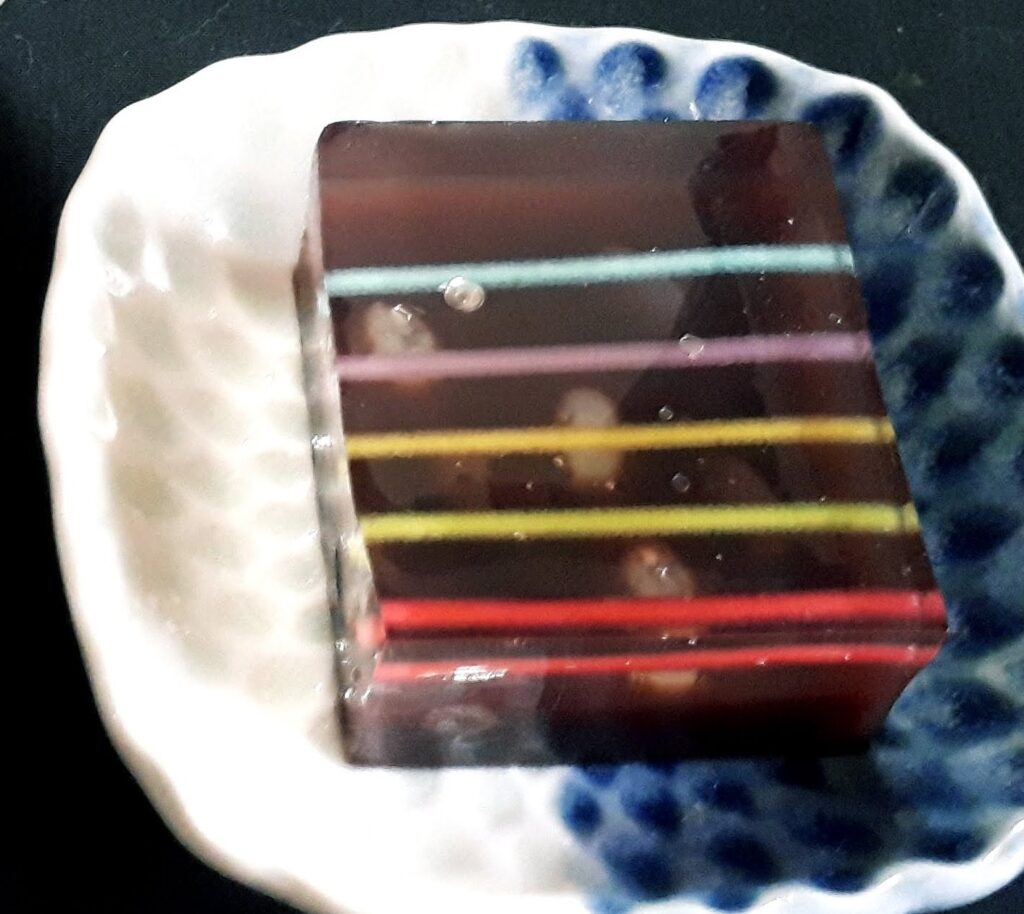

◇右:『夏ふかし』錦玉と羊羹製《両口屋是清》

コロナ禍以前の名古屋三越の《両口屋是清》では、毎月店舗限定の上生菓子を扱っていました。復活しないかなぁと先日伺ったら、現在は八事店のみ毎月限定商品を販売しているそうです。

『紗の几帳』は、白餡を五色のこなしで彩った雅やかな一品。6月16日【和菓子の日】を記念して作られた嘉祥菓子(かじょうがし)です。

『夏ふかし』は晩夏を表す季語です。秋の訪れを間近に感じ、しみじみとした思いにかられるさまを黒の羊羹と5色のこなしで表現しました。こなしの線に浮かび上がる白小豆の粒も情趣を感じさせるポイントです。

番外編・干錦玉と琥珀糖

◇左:『さくらのこはく』《和の菓さんのう》

◇右:『みずのいろ』《御菓子つちや》

錦玉を乾燥させることによって、表面の糖が固まり、すりガラスのような質感になったものを『干錦玉(ほしきんぎょく)』『琥珀糖(こはくとう)』といいます。

外側のシャリシャリ感と、中の寒天のぷるぷるが口のなかで共演する楽しさがある半生菓子です。

『さくらのこはく』は、桜花塩漬(ピンク)や桜葉塩漬(白)が入っている桜の季節限定の一品です。

『みずのいろ』は通年商品。ハーブ素材を使って日本の季節の移ろいを表しました。

- 赤:面に映った紅葉 ハイビスカス&ローズヒップ

- 橙:山を装う木々の色 オレンジピール

- 黄:秋の銀杏並木 カモミール

- 緑:山滴る木々の色 スペアミント

- 青:空の色 バタフライ・ピー

今回ご紹介した和菓子店舗

《両口屋是清》名古屋三越店

| 住所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目5-1 地下1階Google Map □ 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅より地下街で連絡 □ 名鉄瀬戸線「栄町」駅より地下街で連絡 |

|---|---|

| 電話 | 052-252-3408 |

| 営業時間 | 10:00 〜 18:00 |

| 休業日 | 百貨店の営業日に準じます |

《両口屋是清》八事店

コメント