こんにちは、年間100個以上の和菓子を食べるきりこです。

ほかのSNS(FB、インスタグラム)でも和菓子の写真をアップしているのですが、いつもこの時期は花粉症でぼぉーっとしているので、おざなりになっています。後から見直すと、たしかに食べたはずなんだけど…う~ん、思い出せない、残念すぎます。

今年は、早めに薬を飲み始めたので、多少はましでしょうか。

桜始開(さくらはじめてひらく)~七十二候

七十二候とは、二十四節気をさらに5日ごとに分けた期間のことをいいます。季節の変わり目は特にこの七十二候のほうが、日本の四季の移ろいを堪能できて好きです。

3月25日~3月29日頃は『桜始開(さくらはじめてひらく)』にあたります。春うららかな陽気に誘われ、桜も本格的に咲き始めました。今か今かと待ちかまえた春が到来し、明るい日差しが降りそそぎます。

今回は春を象徴する花、さくらをモチーフにした和菓子をいくつかご紹介したいと思います。

『桜もち』道明寺製《両口屋是清》

まずは春の定番、道明寺製の桜もち。写真だと分かりにくいですが、道明寺餅が白とピンクで色分けされています。まるで、色とりどりの桜の花びらのようですね。

両口屋是清は、道明寺製とういろう製の2種類の桜もちを販売されていますが、いつも手に取ってしまうのは道明寺製の方です。つぶつぶした餅の感じと塩漬けの桜葉のバランスが好きなんですよねー。

『うららか』きんとん製《鈴懸》

こちらは、季節の移ろいによって表情を変える山桜を表した一品。山桜はソメイヨシノとは違い、開花と同時に若葉が出る品種です。葉の色も、赤紫色や褐色、黄緑色、緑色と個体変種が多く、春の風景を彩り豊かに染め上げます。

江戸時代以前は、桜といえば“山桜”でした。連綿と受け継がれてきた桜の風景に思いを馳せながら、そっといただきます。

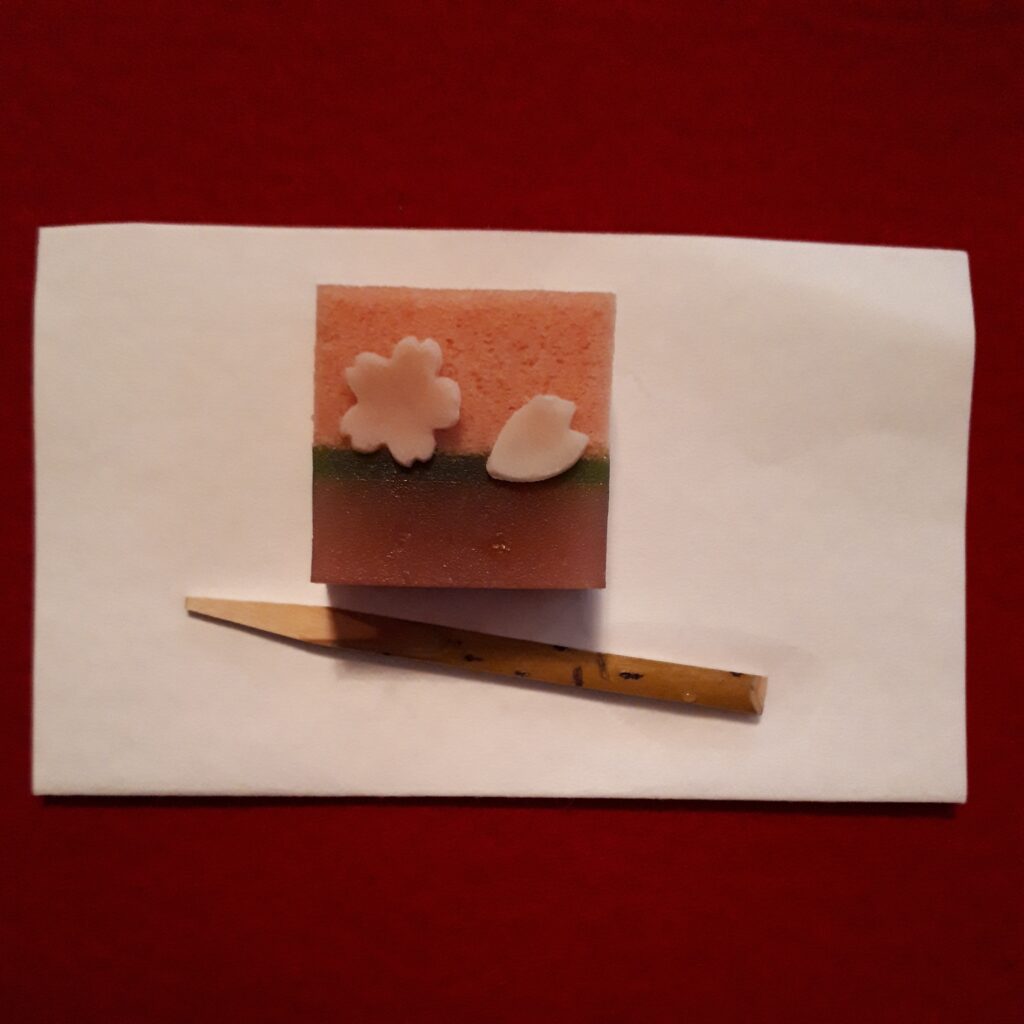

『春の舞』徳川美術館『雛まつり満喫プラン(貝合わせ体験)』にて《川村屋》

かわいらしい桜の花びらが乗った春色の和菓子。こちらは、徳川美術館で行われた『雛まつり満喫プラン(貝合わせ体験)』でふるまわれたものです。ですので、和菓子の詳しい製法については触れられていません。おそらく食べた感触から、桜の花びら部分はこなし製、土台は浮島製と羊羹でないかと思われます。

毎年、ひな祭り前後に行われていた体験イベントですが、昨年はコロナ禍で中止。子どもと貝のデコパージュ製作を楽しみにしてただけに残念でした。(今年は、募集していたようですが自粛しました

| 「貝合わせ」は、同様の絵が描かれた対の貝を選び出す遊び。カチッとぴったり合うと嬉しい! |

『橘』薯蕷製&『桜』きんとん製《鈴懸》

こちらは、ひな祭り限定期間に購入した和菓子です。せっかくなので、左近桜(さこんのさくら)右近橘(さこんのたちばな)の配置で並べてみました。

ひな祭りの飾り付けをするときにどっちがどっちだったっけ?となりやすいですが、和菓子で目に焼き付けたので、今後は大丈夫でしょう。

『たちばな』は薯蕷に柚子か混じっていて、食べると仄かに柑橘系の香りが口に広がります。

繊細なきんとん製の『さくら』は、春爛漫の情景を表し、その美しさに魅了されます。黒文字をスッと入れると、跡形もなくなるさまも散りゆく桜を思わせます。上にのっている赤い実は、厄除けの意味もあるのでしょう。

| 京都御所にある紫宸殿(ししんでん)から見て左側に配置されている桜を“左近桜”、右側の橘を“右近橘”といいます。 紫宸殿は、京都御所において最も格式の高い正殿で、即位礼などの儀式も執り行われています。 |

いかがでしたか?

桜を型どったものだけでなく、色や情景、歴史的背景など、桜の和菓子の楽しみ方は千差万別です。

桜並木を散歩しながら、次はどんな和菓子に出会えるかなぁと思うひとときは、贅沢な時間の使い方と云えるでしょう。

今回紹介した和菓子店舗

川村屋

| 住 所 | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-18-1 |

|---|---|

| 電 話 | 052-262-0481 |

| 営業時間 | 9:30~18:30 |

| 定休日 | 日曜日・祝日 |

《鈴懸》本店

| 住 所 | 〒 812-0026 福岡市博多区上川端町12番20号ふくぎん博多ビル1階 (google map) 福岡市地下鉄「中洲川端駅」91m ・福岡市地下鉄「中洲川端駅」5番出口からすぐ |

|---|---|

| 電 話 | 092-291-0050 |

| 営業時間 | 【菓舗】9:00~19:00/【茶舗】11:00~19:00(L.O.食事18:00、甘味18:30) |

| 定休日 | 1月1日・2日 |

《鈴懸》JR名古屋高島屋店 ※2023年10月31日(火)をもって閉店となりました

| 住 所 | 〒450-6090 名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階 和菓子売り場 (google map) |

|---|---|

| 電 話 | 052-485-4328 |

| 営業時間 | 10:00~20:00 |

| 定休日 | ※店休日・営業時間は百貨店の営業に準じます。 |

コメント