こんにちは、日本100名城巡りメンバーのきりこです。

今回は、戦国の世に波乱万丈な人生を送った『女城主おつや』が、善政を敷いた岩村城を取り上げたいと思います。

岩村城は天守が残っていない城址なので、行けども行けども山道です。城に登りたいお子さんにはやや不評ですが、見どころも多く観光しやすいつくりになっています。

女城主おつや

- 夫・遠山景任が、後継ぎが無いまま病死。甥の信長から御坊丸(信長の五男)が養嗣子として岩村城に送り込まれる。

- 幼い御坊丸に代わり、おつやが女城主となる。

- 武田の軍勢に城攻めにあった際、籠城し信長の援軍を待ったが支援は届かず、武田軍勢に降る。

- 信玄が岩村城主として送り込んた秋山虎繁と婚姻。

- 長篠の戦いで武田軍勢が敗れた際に逆さ磔で処刑される。

城址なので『岩村歴史資料館』でスタンプは押します。『岩村歴史資料館』から城址本丸までは20~30分、散策には程よい距離感です。

近代山城の代表格【岩村城】

□標高717mの日本一高い地に築かれた城。

□1.7kmにわたる壮大なスケールの石垣。

□三大山城のひとつ。

□残り2城は、天守閣が残る「備中松山城(岡山県)」430mと本丸と麓の標高差が最もある「高取城(奈良県)」584m |

<!– START MoshimoAffiliateEasyLink –><script type=”text/javascript”>(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”日本100名城公式ガイドブック スタンプ帳つき(歴史群像シリーズ)”,”b”:”ワン・パブリッシング”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:”\/images\/I”,”p”:[“\/519zWa86XLL._SL500_.jpg”,”\/51P47jOeYlL._SL500_.jpg”,”\/51gT8XwGVlL._SL500_.jpg”,”\/51HXLx5LqAL._SL500_.jpg”,”\/51OGTfq5ojL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4651200176″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4651200176″,”a_id”:2554431,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E6%97%A5%E6%9C%AC100%E5%90%8D%E5%9F%8E%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E5%B8%B3%E3%81%A4%E3%81%8D(%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%BE%A4%E5%83%8F%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA)\/”,”a_id”:2554339,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E6%97%A5%E6%9C%AC100%E5%90%8D%E5%9F%8E%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E5%B8%B3%E3%81%A4%E3%81%8D(%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%BE%A4%E5%83%8F%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA)”,”a_id”:2554616,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”jyuCZ”,”s”:”s”});</script><div id=”msmaflink-jyuCZ”>リンク</div><!– MoshimoAffiliateEasyLink END –>

QRコード入り看板が豊富な『岩村城』

城内15箇所にQRコード入り看板が設置してあります。

- 音声ナレーションによる解説

- 「享保の岩村城絵図」を元に再現したCG 映像

三大山城『岩村城(霧ヶ城)』の見どころ

霧ヶ城伝説の井戸『霧ヶ井』

岩村城は、霧が湧きやすい地形を活かした城造りになっています。八幡曲輪にある『霧ヶ井』は敵襲の際、城内秘蔵の蛇骨を井戸に放り込んだところ、たちまち霧が出現し城を覆い隠してくれたという伝説が残っています。築城後800年経った今でも水が湧き出ています。

城内敷地には17箇所にも及ぶ井戸があります。籠城の際にも、豊富な水源のおかげで飲み水には困らなかったそうです。

井戸の様子↓

本丸にある『昇龍の井戸』

六段壁

本丸の北東面に雛壇状に積まれた見事な石垣。築城当時からあったわけではなく、崩落を防ぐために前面に石垣を繰り返し積んだ結果、今の六段壁となりました。

復元された藩主邸

岩村城址の登城口にある、平成2年に復元された太鼓櫓、表御門、平重門。

慶長6年(1601)、城主の松平和泉守家乗が岩村城の北西山麓に藩主邸を造営し、太鼓櫓を設けて城下町に“時”を知らせる役割を果たしました。

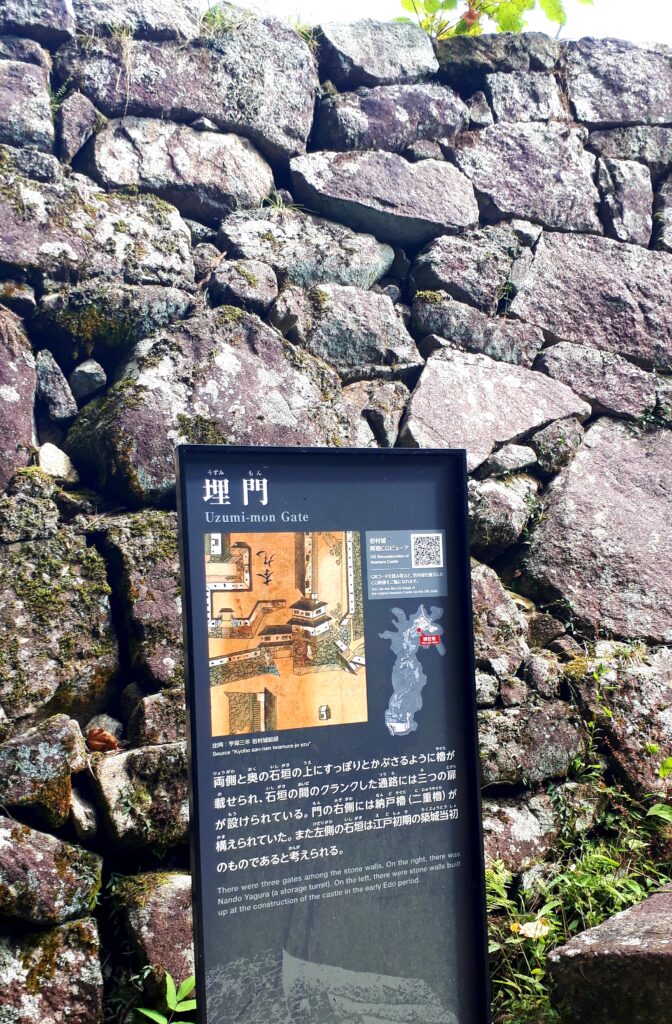

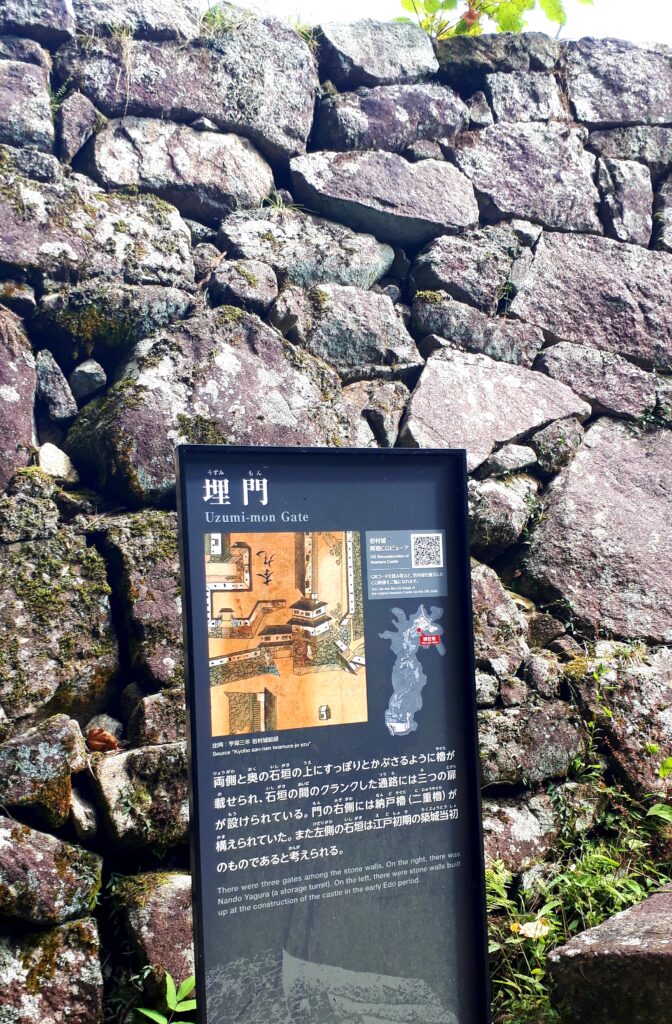

本丸埋門(うずみもん)

二の丸から本丸へ入る門。野面積み、打ち込み接ぎ、切り込み接ぎと三種類の石垣の積みかたを1ヶ所で見られる珍しい場所です。

石垣の積みかたは時代によって、自然そのもの~加工へと変遷していきます。

- 野面積み→自然石をそのまま積み上げる方法。間詰め石という小さめの石を間に入れて隙間をなくす工夫をしている。

- 打ち込み接ぎ→粗割り石の接合部を加工・調整して隙間ができにくいように積み上げる方法。

- 切り込み接ぎ→石を四角く加工して積み上げやすいようにする方法。

岩村城下町を楽しもう

岩村城下町は、明知鉄道岩村駅を降りてすぐ、歴史的情緒を楽しめる街並みとなっています。2018年には、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』のロケ地にもなりました。重要伝統的建造物群保存地区にも選定されています。

藍染工房『土佐屋』

いわむら城下町のひなまつり

江戸時代の頃は、雛飾りと一緒に金魚も飾る風習があったそうです。その名残で岩村のひなまつりイベントでは、雛飾りと金魚の共演を見ることが出来ます。…最初はちょっと意外で、呆気に取られちゃいました。

15cmの高下駄

高下駄に挑戦!確かお店はこちらの辺りだったと記憶しています↓

城下町には、江戸時代後期の儒学者《佐藤一斎》が残した名言の木板(約200枚)が家々の軒下に掲げられているので、それを探しながら散策するのも一興でしょう。

コメント